|

十王堂 |

|

|

| 京都市・岩倉の十王堂 | ||

|

十王の中で特に有名な大王が閻魔大王です。閻魔大王は、インドにおける冥界の王であったものが、仏教と共に中国に伝わり、中国固有の信仰と結びついて、冥界の住人の裁判官である十王を誕生させました。 |

||

| 2.閻魔大王 | ||

|

閻魔(えんま)は仏教、ヒンドゥー教などでの地獄の主。冥界の王として死者の生前の罪を裁く神。 |

|

十王堂 |

|

|

| 京都市・岩倉の十王堂 | ||

|

十王の中で特に有名な大王が閻魔大王です。閻魔大王は、インドにおける冥界の王であったものが、仏教と共に中国に伝わり、中国固有の信仰と結びついて、冥界の住人の裁判官である十王を誕生させました。 |

||

|

この十王の審判が七日ごとに行われるために、七日ごとの法要があります。 |

|

|

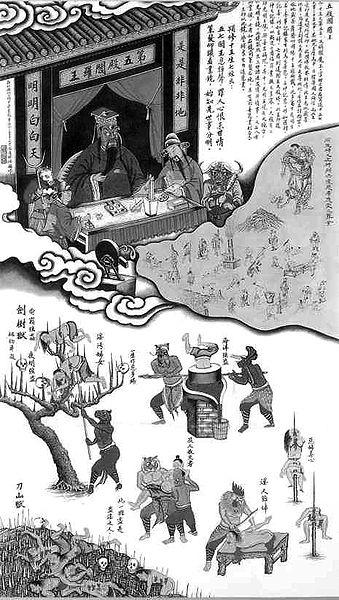

| 閻魔大王 審判風景 | ||

| 閻魔大王が十王の中で特に有名な理由は、五七日担当で、前の四王の取り調べと合わせて、亡者(もうじゃ)が六道-即ち地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六つの世界-の何処に生まれ変わるかを決定するという大きな力を持っているからです。この後、六七日担当の大王が、亡者が生まれ変わる場所の条件を決定し、七七日担当の大王が、亡者の生まれ変わる条件を決定します。 四十九日後、それぞれ定められた所に行くわけですが、悪趣(地獄、餓鬼、畜生、修羅)に行くことが定められた亡者も、百箇日、一周忌、三回忌と供養を重ねることにより誰でも極楽に行くことができるようになっているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 六道 |

| 天道 天道は天人が住まう世界である。天人は人間よりも優れた存在とされ、寿命は非常に長く、また苦しみも人間道に比べてほとんどないとされる。また、空を飛ぶことができ享楽のうちに生涯を過ごすといわれる。しかしながら煩悩から解き放たれておらず、仏教に出会うこともないため解脱も出来ない。天人が死を迎えるときは5つの変化が現れる。これを五衰(天人五衰)と称し、体が垢に塗れて悪臭を放ち、脇から汗が出て自分の居場所を好まなくなり、頭の上の花が萎む。 人間道 人間道は人間が住む世界である。四苦八苦に悩まされる苦しみの大きい世界であるが、苦しみが続くばかりではなく楽しみもあるとされる。また、唯一自力で仏教に出会える世界であり、解脱し仏になりうるという救いもある。 修羅道 修羅道は阿修羅の住まう世界である。修羅は終始戦い、争うとされる。苦しみや怒りが絶えないが地獄のような場所ではなく、苦しみは自らに帰結するところが大きい世界である。 畜生道 畜生道は牛馬など畜生の世界である。ほとんど本能ばかりで生きており、使役されなされるがままという点からは自力で仏の教えを得ることの出来ない状態で救いの少ない世界とされる。 餓鬼道 餓鬼道は餓鬼の世界である。餓鬼は腹が膨れた姿の鬼で、食べ物を口に入れようとすると火となってしまい餓えと渇きに悩まされる。他人を慮らなかったために餓鬼になった例がある。旧暦7月15日の施餓鬼はこの餓鬼を救うために行われる。 地獄道 地獄道は罪を償わせるための世界である。 |

|

六道珍皇寺東山区東大路通松原西入にある六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)。通称「六道さん」と呼ばれている。 |

|

|

|

| 六道珍皇寺 | 小野篁冥界への井戸 | ||

| こんな井戸から冥界へ行き来したなんて、当時の人はどんな風に思っていたんだろう。 | |||

|

六地蔵 平安時代、小野篁(おののたかむら)が一度息絶えて冥土へ行き、生身の地蔵菩薩を拝して蘇り、一本の桜木から六体の地蔵菩薩を刻んで、伏見の大善寺(六地蔵)に六体の地蔵尊を祀りました。保元2年(1157年)、後白河上皇の勅命で平清盛が西光法師に命じ、都に通じる主要街道口の鞍馬口街道(上善寺)、東海道(四ノ宮地蔵:山科地蔵)、奈良街道(伏見地蔵)、大阪街道(鳥羽地蔵)、山陰街道(桂地蔵)、周山街道(常盤地蔵)に六体を分祀しました。 六地蔵をめぐる催しが残っています。でも、一日で回るには結構大変です。 |

|

|

|

| 六道珍皇寺・閻魔大王 | 六道珍皇寺・小野篁 | ||

|

木幡の山 小野篁(おののたかむら)が一度息絶えて冥土へ行き、生身の地蔵菩薩を拝して蘇った木幡の山。 |

|

|

|

| 小野篁が蘇った木幡の山 | 幽霊子育飴 | ||

|

幽霊子育て飴 |

| 紫式部供養塔 閻魔大王と紫式部とは因縁がある。重要文化財 高さ6メートル 幅・奥行き185センチ 花崗岩製 千本ゑんま堂の境内の西北隅に建立されています。南北朝時代の至徳三年(1386)円阿上人の勧進により建立されたとの刻銘があります。紫式部のあの世での不遇な姿を見て成佛させんがために建立した供養塔と伝えられています。建立するとき、閻魔大王がやってきて指導したという。 |

|

|||

| 紫式部供養塔 | ||||

|

千本ゑんま堂 |

|

|||

| 千本ゑんま堂 | ||||

| ゑんま堂から蓮台野へ亡骸を葬った際に建立された石仏や卒塔婆が、この辺りには何本も無数にあったことから「千本」の地名が残ったといわれています。 篁卿の後、寛仁元年(1017)、藤原道長の後援を得た比叡山恵心僧都源信の門弟・定覚上人が、ここを「諸人化導引接仏道」の道場とすべく「光明山歓喜院引接寺」と命名し、仏教寺院として開山しました。「引接」とは「引導」と同義語です。「引接寺」という正式名称より、「通称の千本ゑんま堂」としてより親しまれているのは、この地が開山以前から、人々にそう呼ばれ、神仏や宗旨宗派を越えた信仰を集めていたからにほかなりません。 |

||||

| 悪丸君の部屋へ |