| 鵺退治のいきさつ 『平家物語』や摂津国の地誌『摂津名所図会』などによると、鵺退治の話は以下のように述べられている。平安時代末期、天皇(近衛天皇)の住む御所・清涼殿に、毎晩のように黒煙と共に不気味な鳴き声が響き渡り、二条天皇がこれに恐怖していた。遂に天皇は病の身となってしまい、薬や祈祷をもってしても効果はなかった。 側近たちはかつて源義家が弓を鳴らして怪事をやませた前例に倣って、弓の達人である源頼政に怪物退治を命じた。頼政はある夜、家来の猪早太(井早太との表記もある)を連れ、先祖の源頼光より受け継いだ弓を手にして怪物退治に出向いた。すると清涼殿を不気味な黒煙が覆い始めたので、頼政が山鳥の尾で作った尖り矢を射ると、悲鳴と共に鵺が二条城の北方あたりに落下し、すかさず猪早太が取り押さえてとどめを差した。その時宮廷の上空には、カッコウの鳴き声が二声三声聞こえ、静けさが戻ってきたという。 これにより天皇の体調もたちまちにして回復し、頼政は天皇から褒美に獅子王という刀を貰賜した。 |

|

|

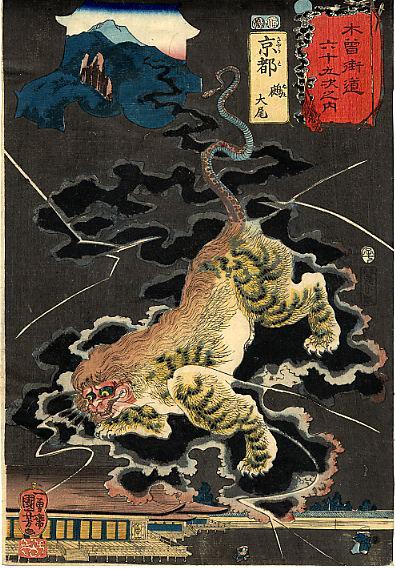

| 鵺の絵(歌川国芳 画、江戸時代) | ||